Steinmetz

Im 8. und 9. Jahrhundert etablierte sich das Handwerk der Steinmetze nördlich der Alpen. Bis zum Ende des 10. Jahrhunderts übten vor allem Mönche die Tätigkeit des Baumeisters aus.

Erst gegen Ende des 12. Jahrhunderts wurden die ersten Steinhauerzünfte gegründet, die die Rechte und Pflichten aller Steinmetzen und Steinbildhauer festlegten. In den Bauhütten kirchlicher Großbaustellen waren die Steinmetze in Bruderschaften organisiert, während sie in den Städten in Zünften zusammengeschlossen waren. Im Jahr 1464 begründeten Kärntner Steinmetze – in Anlehnung an die Regensburger Statuten von 1459 – eine eigene Bruderschaft.

Der Beruf des Steinmetzen war beschwerlich, genoss jedoch hohes Ansehen. Dies lag unter anderem daran, dass die Ausbildung sehr anspruchsvoll war: Die Lehre – die anschließende Gesellenzeit mit Wanderschaft sowie eine zweijährige Meisterausbildung konnten zusammen mehr als zehn Jahre dauern. Eine geregelte Ausbildung gab es seit dem 14. Jahrhundert.

Seit der Mitte des 13. Jahrhunderts sind Arbeitszeitregelungen überliefert, die eine saisonale Wochenarbeitszeit von 85 Stunden vorsahen. Gearbeitet wurde von Montag bis Samstag, etwa von fünf Uhr früh bis sieben Uhr abends, mit drei Pausen pro Tag (zwei zu je einer Stunde und eine halbstündige). Die sogenannte „Wintersaison“ dauerte in unseren Breiten vom St. Gallentag (16. Oktober) bis zur Petri-Stuhlfeier (22. Februar).

Die deutsche Bezeichnung „Steinmetz“ begegnet uns erstmals gegen Ende des 13. Jahrhunderts bei Berthold von Regensburg. Zuvor waren lateinische Begriffe wie lapidarius gebräuchlich. Die Steinmetzen richteten, behauten und setzten die Steine des Mauerwerks; zudem fertigten sie Ziersteine für Fenster, Türen, Gewölbe, Gesimse oder Friese an.

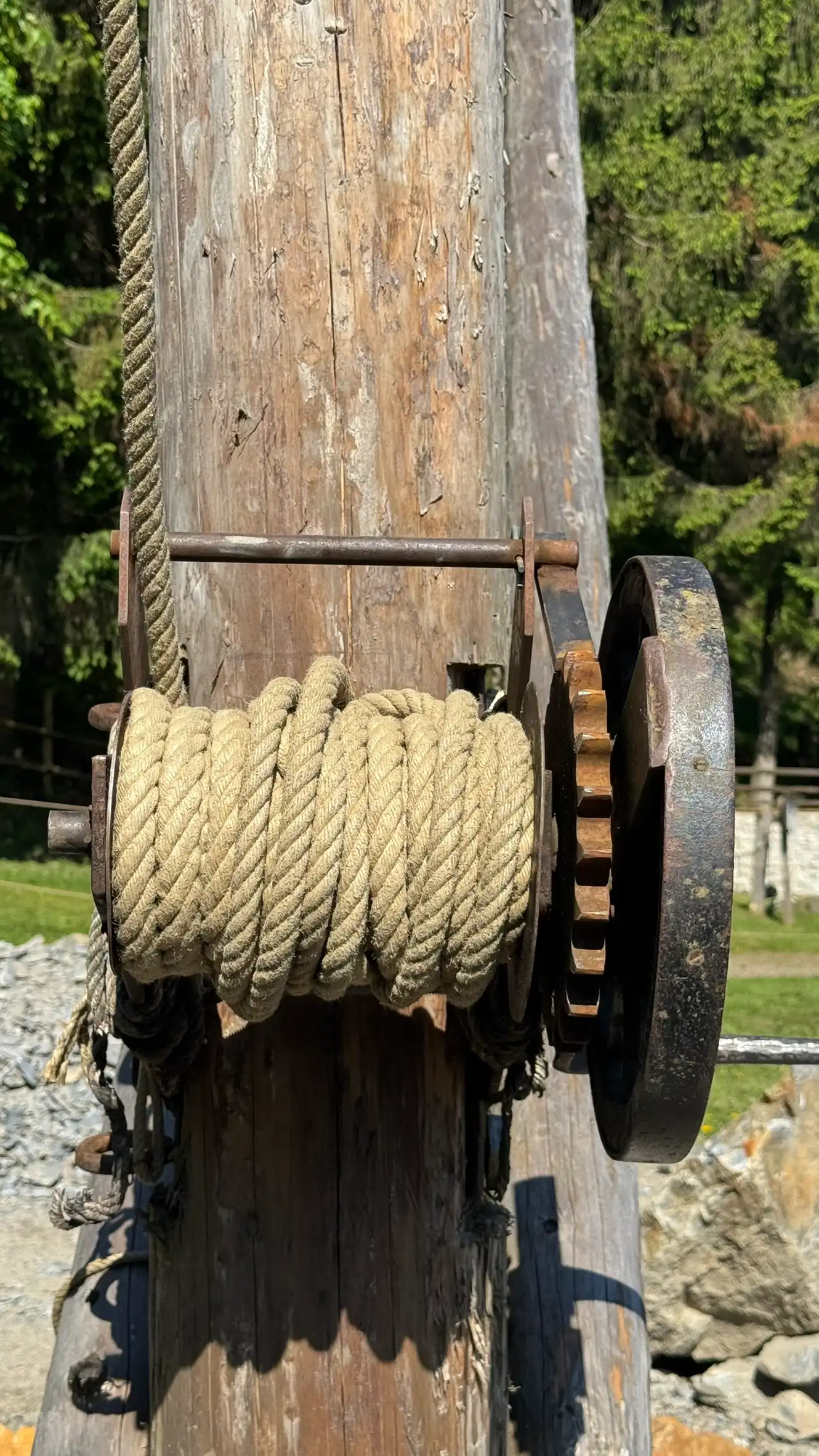

Auf der Burgbaustelle in Friesach brechen die Steinmetze die angelieferten Steine am Talboden; anschließend werden diese mit dem Fuhrwerk zur Steinmetzhütte transportiert. Dort erfolgt die grobe Zurichtung, bevor die Steine entsprechend ihrer Größe gelagert werden.